Отчет

о водном походе 4 кат. сл., проведённом в Забайкалье по

рекам Чина - Калар - Витим в июле 2008 года

Руководитель: Анатолий Сержант (Владивосток)

Содержание:

- Справочные сведения о походе:

- Паспорт маршрута;

- Состав группы;

- Распределение участников по судам и экипажам;

- Варианты подъезда и отъезда;

- Аварийные выходы с маршрута;

- График движения;

- Характеристики р.Калар;

- Техническое описание:

- Посещение Чарских песков;

- Водная часть маршрута;

- Дневник похода

- Перечень наиболее интересных

природных объектов в районе проведения похода

- Итоги похода, выводы и

рекомендации

- Использованный материал

- Приложение:

- Сведения о материальном

оснащении группы;

- Рекомендации по питанию;

- Географические термины и

названия;

- Лоция;

- Образец походной аптечки;

Проводящая

организация – Клуб спортивного водного

туризма “Легион” г. Владивосток

|

Вид туризма |

Категория сложности |

Протяженность, км |

Продолжи- |

Сроки проведения |

|

Водный |

Четвертая |

600 |

25 |

04.07-28.07.08 |

Нитка

маршрута:

Владивосток – Хабаровск – Тында – Новая

Чара – ур.

Чарские пески – Новая Чара -

р. Чина (сплав от нижнего

Амудисского озера) – р. Калар (сплав до устья) – р.

Витим (сплав до пос. Витим)

– ст. Таксимо – Тында – Хабаровск

– Владивосток.

|

№ п/п |

Фамилия И. О. |

Год рожд. |

Туристский опыт |

Обязанности в группе |

|

1 |

Сержант А.Н. |

1968 |

Ципа 4у, Снежная 5у, Кема 3р. |

руководитель |

|

2 |

Вахитов К.Ш. |

1955 |

Ципа 4р, Снежная 5р, Урик 5р. |

пом. руководителя |

|

3 |

Власенко И.Н. |

1972 |

Тигровая 1у, Кема 3у, Снежная

5у. |

финансист, оператор |

|

4 |

Фролова С.А. |

1984 |

Сюлбан 3у, Снежная 4у, Кема 3у. |

завпрод, оператор |

|

5 |

Блиндяев Д.В. |

1983 |

Уссури 1у, Ванчин 1у, Кема 3у. |

ботсман |

|

6 |

Комаров В.Г. |

1971 |

Ципа 4у, Снежная 5у, Урик 5у. |

рыбак, фотограф |

|

7 |

Топорков Б.Б. |

1972 |

Ципа 4у, Снежная 5у, Урик 5у. |

фотограф |

|

8 |

Ковалев А.В. |

1980 |

без опыта |

матрос |

|

9 |

Антонова Е.В. |

1985 |

без опыта |

медик |

|

10 |

Андреев А.В. |

1990 |

без опыта |

матрос |

|

Распределение участников по

судам и экипажам |

|

№ п/п |

Фамилия И. О. |

Тип судна |

Обязанности на судне |

|

1 |

Сержант А.Н. |

Тритон К-2 |

капитан |

|

2 |

Власенко И.Н. |

Тритон К-2 |

матрос |

|

3 |

Фролова С.А. |

Гоша К-2 |

капитан |

|

4 |

Блиндяев Д.В. |

Гоша К-2 |

матрос |

|

5 |

Комаров В.Г. |

Кулик К-2 |

капитан |

|

6 |

Топорков Б.Б. |

Кулик К-2 |

матрос |

|

7 |

Вахитов К.Ш. |

Везунчик К-4 |

капитан |

|

8 |

Ковалев А.В. |

Везунчик К-4 |

матрос |

|

9 |

Антонова Е.В. |

Везунчик К-4 |

матрос |

|

10 |

Андреев А.В. |

Везунчик К-4 |

матрос |

Подъезды к началу маршрута

можно осуществить из поселка Новая Чара.

Добраться до Новой Чары можно либо на поезде (через поселок проходит

трасса

БАМ), либо самолетом, через с.Чара,

которое

расположено в нескольких километрах от Новой Чары и связано с ней

регулярным

автобусным сообщением. Правда, достоверных сведений о работе аэропорта

в Чаре в

настоящее время мы не имеем. По рассказам местных жителей известно

только, что

он действует и может принимать небольшие самолеты и вертолеты.

Поскольку прямой поезд из

Владивостока до Новой Чары не ходит,

нам пришлось

добираться транзитом через

Хабаровск и Тынду.

От Новой Чары начинается

следующий этап заброски к началу маршрута. До

строительства БАМа вариантов было всего два (точнее полтора, поскольку

второй

был весьма ненадежен): пешком примерно 100-

Поселок расположен примерно в

10-

Проходимость дороги сильно

зависит от погоды. Даже трехосный

"УРАЛ" со всеми ведущими колесами не всегда может одолеть путь до

Амудисских озер. Особенности рельефа местности и строения верхних слоев

почвы

приводят к резкому подъему воды даже после, казалось бы, небольших

дождей.

Уровень воды может подняться на метр и даже выше в течение 30-60 минут!

Правда,

и проходят паводки достаточно быстро: после прекращения осадков, реки

возвращаются к нормальному уровню в течение одних – двух

суток.

Отправляться на поиски

владельца "УРАЛа"- вахтовки Анатолия

Ивановича Мисюры, который уже несколько лет подвозит туристов, из Новой

Чары к

началу самых популярных в этих местах маршрутов нам не пришлось. Перед

выездом

из Владивостока мы переговорили с ним по телефону. По приезду в Новую

Чару

Анатолий Иванович встретил нас на перроне. Его

адрес: Читинская обл. Каларский район, ст.

Новая Чара, м/к

"Тополек", дом 12 кв.2.

Микрорайон "Тополек" - это группа коттеджей, расположенных примерно в

300-

Дорога заняла у нас примерно 6

часов и обошлась без происшествий.

Классический водный маршрут по

Калару начинается от устья его левого

притока Читканды. Туда от Амудисских озер можно добраться пешком за 2

– 3 дня

по береговым тропам и старому зимнику, идущему от Чары через зимовье

"Борода" к ныне нежилому поселку Бурпала. Путь этот хорошо известен и

неоднократно описан в туристской литературе.

Отъезды после окончания водной

части похода также не вызвали у нас

затруднений. Доплыв до мостов через Витим в пределах одноименного

поселка

(мостов два, рядом с железнодорожным

расположен

автомобильный), мы разобрали суда и упаковали рюкзаки на удобной

площадке

левого берега в начале поселка. Отсюда до железнодорожной платформы

"Витим" примерно 600-

!! Внимание!! На левом берегу Витима местное время

отличается от московского на +5 часов, а на правом – уже на

+6 часов.

Мы уехали на запад –

в Таксимо, а не на восток – в Куанду. Нам надо

было сесть на поезд Москва – Тында, а это можно сделать

только в Таксимо или

Новой Чаре. До Таксимо путь занимает около двух часов и в этот же день

можно

сесть на поезд Москва - Тында, а если ехать через Куанду

то придется ночевать на вокзале и только утром сесть в местный поезд

Куанда

- Новая Чара.

Выбранный нами маршрут

проходит в основном по ненаселенной местности,

поэтому возможности аварийно покинуть

его весьма ограничены.

На участке от Амудисских озер

до устья Каларского Калакана в случае

потери судна можно по старому зимнику вернуться пешком в Новую Чару,

или хотя

бы дойти до рудничного поселка Чинейский, где постоянно есть люди и

можно

рассчитывать на помощь. Однако это достаточно тяжелый и длинный путь,

который

может занять несколько дней, причем возможно – в весьма

неблагоприятных

погодных условиях.

На участке от устья р. Джемку

до устья р. Мудопхит можно добраться до

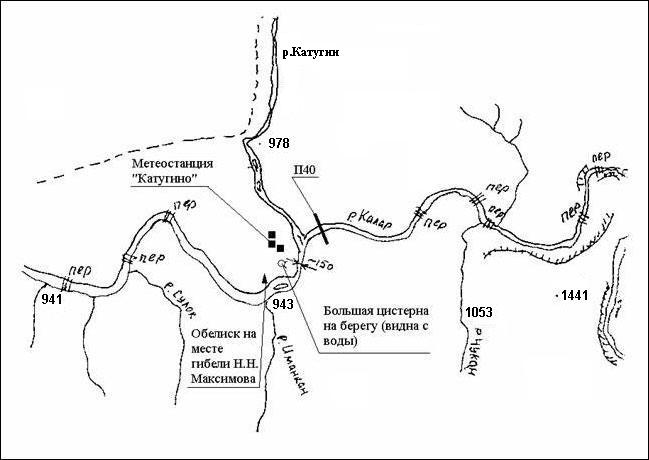

метеостанции "Катугин", стоящей в устье одноименного правого притока

Калара. На метеостанции постоянно проживают три семьи. От метеостанции

есть дорога

до поселка Катугино, находящегося примерно в 24-

Следующая точка на маршруте,

где постоянно есть люди – поселок Средний

Калар. По непроверенным сведениям из литературных источников, отсюда

можно связаться

с "большой землей" по радио. Скорее всего, здесь можно получить и

какую-то медицинскую помощь. Но постоянного транспортного сообщения

летом с

другими населенными пунктами Средний

Калар не имеет

(по сведениям А. И. Мисюры). В советские времена здесь действовал

аэропорт, и

существовали регулярные рейсы местной авиации в Читу, Чару и другие

пункты.

Судьба его в настоящее время нам неизвестна. Однако, по словам местных

охотников-эвенков, сейчас предпринимаются шаги по возрождению некогда

успешно

существовавшего здесь оленеводческого колхоза. В этой связи в недалеком

будущем

возможно и оживление транспортных коммуникаций. Технически нет никаких

препятствий добраться на мощной моторной лодке от Среднего Калара до

деревни

Бамбуйки и ниже.

Деревня Бамбуйка,

расположенная в 700-

В нескольких километрах выше

устья Бамбуйки, на правом берегу Витима

расположен хутор, которого нет на картах. А в этом поселении стоят

несколько

домов, баня, теплица, большой загон для скота. Причем все это явно не

вчера

завезено и построено.

На нашем маршруте и в

относительной близости от него есть несколько

мест, где с большой вероятностью можно встретить людей. Назвать их

аварийными

точками выхода нельзя, но знать о них, на случай аварийной ситуации, не

помешает. В верховьях Калара эвенки-оленеводы несколько раз за лето

посещают

поселок Бурпала и зимовье "Борода". Обитаемо зимовье в устье

Каларского Калакана (дом расположен примерно в

Обобщая все приведенные

сведения, необходимо подчеркнуть, что

туристам, собравшимся на маршрут по Калару, в основном следует

рассчитывать

только на собственные силы. Несмотря на кажущуюся техническую

несложность,

маршрут может представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни именно

вследствие невозможности быстрой эвакуации с него практически на всем

протяжении. Поэтому даже небольшая авария или травма могут здесь иметь

самые

серьезные последствия.

|

Дни |

Даты |

Участок пути |

Км |

Время |

Определяющие препятствия |

|

1-4 |

04.- 07.07 |

Владивосток - ст. Новая Чара |

- |

- |

- |

|

4-6 |

07.- 09.07 |

ст. Новая Чара – ур.

Чарские пески – ст. Новая Чара |

30-30 5-5 |

1.15 |

Вахтовка Брод через р.Сакукан |

|

7 |

09.07 |

ст. Новая Чара –

Амудисские озера |

160 |

6 час |

- |

|

8 |

10.07 |

Полудневка. Сплав до притока

Сакукан |

10 |

2.15 |

Мелководные разбои, шиверы с

большим количеством камней (1-2 к.с.), валы более 1м, порог "Бобслей" 3

к.с. |

|

9 |

11.07 |

Сплав ниже устья р. Кудир |

30 |

5.25 |

Шиверы до устья Читканды (3-4

к.с.). Ниже разбои, шкуродерные перекаты. Скорость течения падает. |

|

10 |

12.07 |

Сплав до р. Каларский Калакан |

23 |

5.15 |

Шиверы первого верхнего

каскада. Препятствия несложные, идутся без просмотра |

|

11 |

13.07 |

Дневка |

|

|

- |

|

12 |

14.07 |

Сплав за устье р. Джемку |

54 |

13 |

Слабые шиверы первого и

второго каскадов. Препятствия легко преодолеваются сходу |

|

13 |

15.07 |

Сплав ниже р. Мудопкит |

70 |

13.30 |

Два порожка перед р. Катугин |

|

14 |

16.07 |

Сплав ниже р. Гипчанак |

56 |

11 |

- |

|

15 |

17.07 |

Сплав ниже р. Туруктах |

56 |

12 |

Перекаты, острова в русле |

|

16 |

18.07 |

Сплав до р. Талакан |

53 |

12.25 |

Появляются достаточно мощные

шиверы, валы до 2м, разбои, перекаты |

|

17 |

19.07 |

Сплав за устье р. Бугунгда |

59 |

11.40 |

Шиверы с валами до 1.5м |

|

18 |

20.07 |

Дневка |

|

|

- |

|

19 |

21.07 |

Сплав до устья Калара. Сплав

по Витиму до устья р. Бугарикта |

57 |

12.20 |

Порог "Центрифуга" |

|

20 |

22.07 |

Сплав до устья р. Бамбуйка |

68 |

12.10 |

- |

|

21 |

23.07 |

Сплав до пос. Витим. |

64 |

9.50 |

Мощные шиверы "Верхняя

Тузалинская", "Нижняя Тузалинская", "Тулдунская", "Сивакская". Валы до

2м Шиверы "Таксимская", "Ивановская". Валы более 1.5м |

|

22 |

24.07 |

Сборы, отъезд в Таксимо |

- |

- |

- |

|

23-26 |

25 - 28.07 |

Таксимо - Владивосток |

- |

- |

- |

Калар (в верхнем течении

— Чина) - река на севере Читинской области

РФ, правый приток р. Витим. Длина

Вся водная часть маршрута

проходила в условиях низкой воды на Чине и

Каларе. Уровень воды в Витиме был примерно на 1.5–

Следует также отметить, что

все авторы единодушно утверждают: при

изменении уровня воды в реках этого района не только сложность, но и

сам вид

большинства препятствий на них может существенно измениться, причем как

в

сторону упрощения, так и в сторону усложнения.

|

Посещение Чарских песков |

07

- 09.07.

Одна из основных задач нашей поездки была

обязательно посетить Чарские пески, о которых мы слышали столько не

обычного.

Что же на самом деле это за

уникальное чудо природы – Чарские пески?

Пустыня с барханами площадью 100 квадратных километров на стометровую

высоту

возвышается среди болот и тянется на

Аналогов

такой пустыни в мире

нет. Барханы постоянно движутся, меняя свое расположение. Именно эта

подвижность препятствует зарастанию песков растительностью. Даже зимой

пески

часто не засыпаны снегом, и тогда песчаные барханы возвышаются над

снежными.

Высота самого высокого бархана

Безусловно, Чарские пески

производят потрясающее впечатление. Это как

раз о том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Края

пустыни

поросли полынью, и это скорее степь, чем пустыня, но по мере

дальнейшего

продвижения всякая растительность пропадает. Еще немного подняться

наверх, и

перед Вами откроется огромный простор песка. Эта мини-Сахара в зоне

вечной

мерзлоты наряду с природными гейзерами лишний раз подтверждает, что в

природе

нет ничего невозможного, а нам, простым туристам она предоставляет

уникальный

шанс снова и снова убеждаться в этом, удивляясь и восхищаясь природными

богатствами Сибири.

Можно смело сказать, посещение

Чарских песков это самая интересная

часть маршрута, сюда можно приехать только за тем, чтобы это увидеть.

До начала Песков на вахтовке

мы не доехали. Нас довезли до брода через

Средний Сакукан. С Анатолием Ивановичем мы договорились, что он

вернется за

нами через день.

Перейдя в брод реку, и пройдя

по болоту, мы, наконец, увидели первые

барханы. От переправы до оазиса, на краю которого расположено озеро

"Аленушка" около

|

Водная часть маршрута |

09

- 10.07.

Точка старта водной части нашего похода находится

на правом берегу Амудисы, примерно в 400-

По приезду воды в реке вполне

хватало для наших катамаранов. В Чине,

хоть и торчит немало камней, но проходов в почти 70-метровом русле тоже

достаточно. А чуть ниже должны быть довольно крупные притоки. Но в

течение ночи

вода в реке упала почти на 10-

Поляна большая, мест для

палаток и стапеля очень много. Рядом с

балаганом кострище, в нижнем углу поляны – еще одно. С

дровами проблем не было.

10.07. Отчаливаем в 17-15. До

впадения в Чину препятствий

нет. Скорость течения от 3 до

Ниже острова русло опять

расширяется и река мелеет. Скорость течения

остается не высокой, но вода не очень жесткая. Сносить начинает, когда

заходишь

в поток выше, чем по колено. Днищами катов чиркаем по камням, иногда

садимся. К

нашему счастью практически все камни здесь хорошо окатаны, острых

граней нет.

Далее, на протяжении примерно

5-

Скорость течения на всем

участке не поднимается выше 3-5 км/час. Сплав

носит слаломный характер и достаточно напряжен.

Постепенно, к концу этого

участка, долина реки начинает сужаться, вода

все чаще собирается в единое русло, шиверы становятся мощнее.

Препятствие № 1 - порог

расположен на небольшом левом повороте. Правый

берег здесь крутой, обрывистый, левый – пологий, сложен

крупными валунами.

Перед поворотом небольшое, чашевидное расширение русла, скорость потока

слегка

падает из-за подпора. В чаше торчат из воды несколько крупных валунов,

осложняющие просмотр препятствия с воды. Шум воды издали почти не

слышен, так

как берега отражают звук вниз. За 25-

"Бочка" в центре не

представляла для катамаранов угрозы, так

как была недостаточно мощной, чтобы остановить судно, да и ширина

потока

позволяла уйти от нее в любую сторону. С наплыва "бочка" не видна, да

и линия движения неочевидна. При повышении уровня воды, валы и

"бочка", скорее всего, станут мощнее, а при понижении уровня на месте

"бочки" появится обливной или даже полу обливной валун, который может

значительно осложнить жизнь экипажу любого судна.

Примерно в 200-

Далее, примерно через

Примерно через

После выхода из препятствия №

4, до правого поворота идет быстроток,

отдельные камни в струе, но они легко обходятся. За правым поворотом

находится препятствие

№ 5 – порог. Ориентиром ключевого места порога может служить

громадный, темный

"жандарм" в русле у левого берега. Левый берег в этом месте крутой,

поросший лесом. Чуть ниже камня в реку впадает довольно крупный приток

Сакукан,

пропиливший себе узкое глубокое ложе в камнях. "Жандарм" как бы

придавил собой край плиты, собственно и образующей ступеньку порога.

Пространство между ним и левым берегом забито валунами разных размеров.

Слив

довольно узкий и бурный, так как вся правая часть реки занята

крупногалечной

отмелью. Высота ступеньки примерно

При повышении уровня воды по

отношению к нашему, можно предположить

увеличение высоты валов, возможно появление вала с обратным гребнем.

При

существенном снижении уровня воды, в основном сливе возможен габаритный

не проход

для катамаранов. Страховку с воды удобно ставить с левого берега в тени

"жандарма", рядом с которым идет основная струя.

Примерно в

11.07. 8-00 подъем дежурных, выход в

10-40. После

небольшого быстротока и плавного изгиба реки следует препятствие № 6 -

шивера.

Она полностью подпадает под классическое определение этого типа

препятствий.

Это действительно участок реки с повышенным уклоном, быстрым течением и

густо

засоренный камнями всех сортов и размеров. Длина шиверы примерно

После короткого, относительно

спокойного участка подходим к препятствию

№7 – порогу. Он начинается на крутом правом повороте русла

реки. С левого

берега в русло вдается коса, сложенная крупными камнями. Поток воды

сжимается,

разгоняется и, отразившись от обломков скал на правом берегу, уходит в

довольно

крутой полутораметровый слив. После слива вся струя с разгону бьется в

большой

обливной камень у правого берега. От слива до камня примерно

Через пару минут хода после

этого препятствия, подходим к препятствию

№ 8 – шивере. Это препятствие по виду и сложности похоже на

препятствие № 6.

Длина – около

Препятствие № 9 –

порог. Порог находится за правым поворотом реки.

Правый берег вдается в русло скалистым мысом, высотой около

Суда нашей группы успешно

преодолели порог. При повышении уровня воды

примерно на 20-

Сразу же после выхода из

"Клыков" необходимо пересекать

струю, уходя под правый берег, поскольку через 50-

Препятствие № 11 –

порог. Порог расположен на плавном изгибе реки

вправо. Река в этом месте делится на две протоки длинным высоким

островом,

поросшим густым лесом. Левый берег высокий, крутой, почти отвесный.

Правый

более низкий, поросший лесом. В конце левой протоки с берега в воду

вдается

большая скала характерной прямоугольной формы. Она хорошо видна еще при

подходе

к развилке русла. Длина порога примерно 180-

Правая протока примерно вдвое

шире левой, но гораздо сильнее засорена

камнями. Камней столько, что поначалу мы вообще не видели возможности

сплава по

этой протоке. Падение делится примерно поровну между входной шиверой,

занимающей всю длину протоки и крутой выходной горкой на выходе из нее.

Здесь

слив также идет через ступенчатую каменную гряду высотой около

Здесь у воды можно пройти по

заметно натоптанной звериной тропке до

слияния проток. Осмотрев снизу выход из левой протоки, и с учетом

имеющейся

информации о гибели в этом пороге несколько лет назад туриста, мы

пришли к

выводу, что идти будем по правой протоке. Левая протока опасна

возможным

габаритным непроходом во втором сливе (чтобы выяснить это необходимо

переправиться на остров или на левый берег, но на нем у кромки воды

прохода

нет). Но даже если удастся успешно преодолеть строй "бандитов", судну

придется резко уходить от прижима, одновременно маневрируя по

последнему,

крутому и мелководному сливу. При нашем уровне воды мы посчитали эту

задачу

почти невыполнимой, особенно для более тяжелой четверки. Прохождение на

разгруженном судне не рассматривалось, так как за оставшееся светлое

время мы

не успели бы организовать просмотр левой протоки, обнос вещей и

страхующего

судна, а затем обнос его же обратно для прохождения. Мест же для лагеря

здесь

нет. Учитывая количество камней в правой протоке, мы решили, что будем

проходить ее на плаву до тех пор, пока это будет возможно, а затем

оставшуюся

часть протоки проведем суда. Однако, оказалось, что воды достаточно для

прохождения всей протоки, включая выходную горку. Чистых проходов для

катамарана не было. В нескольких местах пришлось пропускать между

гандолами

довольно высокие камни, причем на высокой скорости, что могло бы

кончиться

поломкой поперечины. Поэтому прохождение вышло неожиданно интересным и

эмоциональным.

Просмотр порога считаем

обязательным в любую воду. Препятствие

действительно опасно. Причем, при уровне воды выше нашего опасной может

стать и

правая протока, в которой, без сомнения, образуются мощные "бочки" и

валы. В левой протоке проход через второй слив станет более широким, но

не

менее сложным, из-за образования мощных завихрений во всех плоскостях

после

скальных обломков в русле. В то же время увеличится скорость течения в

третьем

сливе и усилится прижим после него к скале. При понижении уровня воды,

правая

протока станет непроходимой, да и в левой может образоваться габаритный

непроход второго слива и шкуродер на третьем. Похоже, оптимальный

вариант в

этом случае – проводка по правой протоке или обнос

препятствия по правому

берегу.

Далее, на участке реки длиной

около

В нескольких минутах сплава

ниже "ворот" находится препятствие

№ 15. Шивера расположена на плавном изгибе русла влево, перед высокой

отвесной

скалой у воды на правом берегу. Перед скалой на правом берегу, у начала

склона,

завал из плавника. На левом берегу, на траверзе скалы небольшой

песчаный пляж.

Длина шиверы примерно

Ниже препятствия № 15 река

делает сначала крутой правый поворот, затем

столь же крутой левый.

Препятствию № 16 –

шивера. Она находится в конце прямого участка реки

перед левым поворотом. Шивера короткая, не более 80-

Далее, почти подряд, идут еще

семь довольно мощных шивер – это препятствия

№№17 - 23. Они отделяются друг от друга небольшими участками

более-менее

спокойного быстротока. Все шиверы не очень длинные, 150-

Затем долина реки резко

расширяется. Река поворачивает на юг. В

вершине этого изгиба слева в Калар впадает значительный приток. Это

р.Читканда.

17-18 мы остановились на обед. Координаты N

56˚30’31.7”, E 119˚25’31.2”. Чуть выше этого места по

правому берегу также

видна выраженная долина притока, но сейчас воды в нем нет. Около устья

Читканды

основной поток Калара прижимается к высокой скале левого берега. Это

препятствие

№ 24. Большая часть русла в этом месте занята мелкой галечной отмелью.

Почти сразу за впадением

Читканды, Калар широко разливается по плоской

долине, начинаются разбои. Однако скорость течения постепенно падает,

но остается

в пределах 4-7 км/час. Выбрать единственный глубокий проход между

многочисленными камнями сходу довольно сложно. Примерно в 5 минутах

хода от

стрелки, на правом берегу видна избушка-зимовье.

Еще через полчаса хода по

многочисленным протокам, на пригорке левого

берега видим изгородь загона для скота и пару домиков. К воде

спускаются

отчетливо заметные колеи дороги. Чуть выше дороги в Калар впадает под

прямым

углом довольно крупный ручей (или маленькая речка?).

Через 20 минут хода после

зимовья видим крупный левый приток,

приходящий из явно выраженной долины. Через 40 минут хода –

еще один левый

приток. Примерно в это же время, на правом берегу впервые на маршруте

видим

елку и березу. Еще примерно через 1 час хода проходим правый и левый

притоки друг

напротив друга. Похоже, дошли до Кудира.

Еще 15-20 минут хода и в 23-32

мы становимся на ночевку, примерно в

12.07. Выходим в 10-40. Через 20-30

минут хода, в заводи

левого берега, недалеко от воды стоит избушка. В районе избушки впервые

замечаем обширные участки песчаного, а не галечного дна. Ниже

появляются и

достаточно большие участки берегов с песчаными склонами. На протяжении

всего

участка реки от устья Читканды до этой избушки идут мелкие разбои и

многочисленные перекаты. Однако постепенно долина реки сжимается, вода

все чаще

собирается в единое русло. А здесь горы уже совсем близко подбираются к

воде.

Скорость течения на перекатах достигает 7-9 км/час, на плесах падает до

3-5

км/час.

Ниже избушки оба берега

становятся неровными, то бугристыми, то с

явными признаками заболоченности. Это один из немногих участков реки,

где мест

для стоянок практически нет.

В 11-55 видим левый приток.

Через 15 минут проходим еще один левый

приток, а еще через полчаса проходим крупный левый приток. Перед ним

препятствие

№ 25 – шивера с небольшими до

В 16-24 по левому борту

замечаем небольшой навес и дым от костра. Решаем

пристать к берегу и пообедать. К нам на встречу вышел мужчина с двумя

собаками.

Так мы познакомились с Михаилом Богдановичем. В разговоре выяснилось,

что рыба

в Каларе на удочку практически не ловиться. После этих слов все мечты о

рыбе

растворились как дым. Михаил предложил прогуляться на озера и там

порыбачить.

От места остановки до озер надо было пройти всего около километра. Пока

дежурные готовили обед, мы сходили на рыбалку. Поймали пару щук и

несколько

окуней. Михаил любезно пригласил нас

к

себе домой и разрешил воспользоваться баней. Мы решаем, остановится на

зимовье,

и сделать дневку.

Примерно через пару часов хода

после обеда подходим к устью Каларского

Калакана. Приток очень крупный, сравнимый по ширине с самим Каларом. В

устье

его каменистая шивера. Вытекает из-за горы с правильной куполовидной

вершиной,

которая маячит перед глазами примерно полтора часа до стрелки. На

стрелке, по левому

берегу Калакана стоянка с деревянным слипом для спуска моторной лодки.

Наверху

кострище, старый брезентовый тент, различные хозяйственные мелочи. В

13.07. Дневка

14.07. Подъем дежурных в 8-00.

Выходим в 9-50. Из за малого

уровня воды и слабого течения по предварительным подсчетам в день нам

надо

проходить как минимум

Перед впадением Каларского

Калакана должен начинаться долгожданный первый

Верхний каскад порогов. Однако, в нашу воду выше него была только одна

"приличная" шивера. Ниже шиверы встречаются довольно часто, не менее

двух на километр пути, но и они нас разочаровывают. Шиверы гораздо

слабее тех,

что мы проходили на верхнем участке, высота валов не превышает метра,

камней в

русле немного. Все шиверы преодолевались нами сходу, в походном строю.

Судя по

описаниям из других отчетов, в малую воду эти шиверы представляют

определенную

сложность, поэтому и мы не будем исключать их из общего списка

препятствий,

дабы не вызывать у последователей ложного пренебрежения к реке. Итак,

на этом

участке мы насчитали 9 шивер – это препятствия № 26-34.

Примерно через час с четвертью

хода от устья Калакана видим избу на

левом берегу. Еще через 45 минут сплава проходим заметный правый

приток. Через

15-20 минут хода после этого места низкий галечный островок и галечная

отмель у

правого берега. За поворотом шумит очередная шивера.

Через час хода на правом

берегу видим у воды избу из почерневших

бревен. Чуть ниже слева в Калар впадает заметный приток. На всем

участке

многочисленные, но слабые шиверы. Скорость течения 5-7 км/час. В

меньшую воду

здесь может быть гораздо веселее! Участок довольно однообразен. Река

здесь

течет в узком лесном коридоре, зажатая горами и подступающей прямо к

воде

тайгой. Скорость течения остается не высокой. Три из пройденных шивер

следует

включить в общий список препятствий: это препятствия № 35-37. Четких

ориентиров

у них нет, кроме шума воды и барашков над камнями. Линия движения с

высоты

катамаранных посадок видна хорошо.

Примерно через полчаса хода на

левом берегу видим еще один балок. Ниже

него в реку втекает заметный ручей. Через 45 минут хода в устье левого

притока

видим почерневшую, приземистую избу. Еще три четверти часа сплава и мы

подходим

к довольно крутому правому повороту реки. Калар в этом месте довольно

широко

разливается. В русле большой лесистый остров, делящий реку на широкую

левую и

узкую правую, протоки. Напротив острова, из хорошо разработанной долины

в Калар

слева вливается широкий и мутный поток. Это Джемку. В ее устье, на

левом берегу

просторная по здешним меркам изба, рядом внушительная поленица дров.

Ниже устья

Джемку воды Калара теряют свою кристальную прозрачность, и уже

насовсем.

Встали на ночлег в 22-59,

примерно через час хода от устья Джемку, на

террасе левого берега, за галечной отмелью на песчаном склоне. За

площадкой, на

которой мы расположились, начинается типичное болото. На болотном мху

много больших

глубоких следов, кроме наших, разумеется. Олени?…

Медведи?… Погода все эти дни солнечная.

Все обгорели, носы и уши начали потихоньку облазить. Красотища!

Координаты N 56˚00’37.9”,

E 119˚20’37.5”.

15.07. Собираемся не торопясь, но

выходим теперь уже как

всегда рано. Через 10 минут хода видим правый приток. Еще через

несколько

минут, после левого поворота, на высоком правом берегу аккуратное

зимовье,

рядом поленица дров. Через 40 минут сплава еще один правый приток. На

этом

участке впереди часто появляется на горизонте характерная трехглавая

скала на

гребне гор. Река течет быстро, но спокойно.

Через 1 час 40 минут чистого

ходового времени после притока проходим

одну за другой две шиверы - препятствия № 38 и 39 . Шиверы довольно

мощные, но

несложные для наших судов. Вот при более низких уровнях воды тут

пришлось бы

покрутиться.

Еще через 15 минут сплава,

после левого поворота видим устье Катугина.

Координаты N 56˚03’29.5”,

E

119˚08’55.0”.

Перед ним препятствие № 40 -

шивера в скальном сужении русла. Это

единственное препятствие на участке, предшествующем Катугину, описание

которого

соответствует действительности. Есть и большой скальный выступ с

правого

берега, и обломки скал в струе. Валы около

На стрелке, с воды видны колеи

дороги, уходящей от воды вверх по

склону, и большая темно-красная цистерна. С воды гидрометеостанцию не

видно. Встретили

нас приветливо. Поговорили немного "за жизнь", поставили в маршрутку

печать и отправились дальше. От метеостанции есть дорога (наверное,

слово не

совсем точное, но, полагаю, смысл будет понятен) до поселка Катугино,

находящегося примерно в 24-

Местные дети провожали нас до

судов и настойчиво клянчили средство от

комаров.

Через 15 минут хода после

устья Катугина, на скалистом мысу правого

берега у слияния двух проток, перед изгибом русла вправо, на высоте 10-

Примерно через 35-40 минут

сплава видим на левом берегу избу около

устья левого притока. Через полчаса проходим мимо устья правого

притока, а еще

через 40 минут проходим левый и правый притоки, расположенные почти

друг

напротив друга.

В 22-58 встаем на ночевку.

Координаты N 56˚02’01.3”,

E 118˚46’27.2”.

16.07. Выходим 9-40. Через 30-40

минут ходового времени

проходим характерное место: два именных притока впадают в Калар с

разных сторон

друг напротив друга. Это Южный Сакукан (справа) и Луча (слева). Калар в

этом

месте делает резкий зигзаг сначала вправо, затем влево. На стрелке

Сакукана и

Калара издали видны три дома с высокими двускатными крышами. Судя по

нашей

схеме, это база геологов.

Через 1 час 30 минут проходим

устье левого притока, рядом с которым

стоит очередное зимовье. Чуть ниже – приток справа. Часто

расположенные

"избушки-зимушки" не дают сформироваться ощущению полной оторванности

от остального мира.

Еще один правый приток видим

через 1 час 20 минут. Судя по схеме, мы

имеем реальные шансы добраться до крупного правого притока - р.

Чукчуду,

На левом берегу видим

очередное зимовье. Через 20 минут хода – левый

приток.

В 20-48 наконец-то увидели

устье Чукчуду. Река действительно большая.

По ширине можно сравнить, пожалуй, только с Каларским Калаканом, но

расход явно

меньше. Мелко. Прозрачная вода. Наверное, эта река проходима только при

очень

высоком уровне воды.

Становимся на ночевку. На

большой песчаной площадке правого берега

недалеко от устья, высоко над водой. Все пространство перед площадкой

занято

широкой галечной отмелью, а небольшая коса образует заводь удобную для

чалки. Координаты

N 55˚59’13.6”, E

118˚09’52.0”.

Пошел дождь.

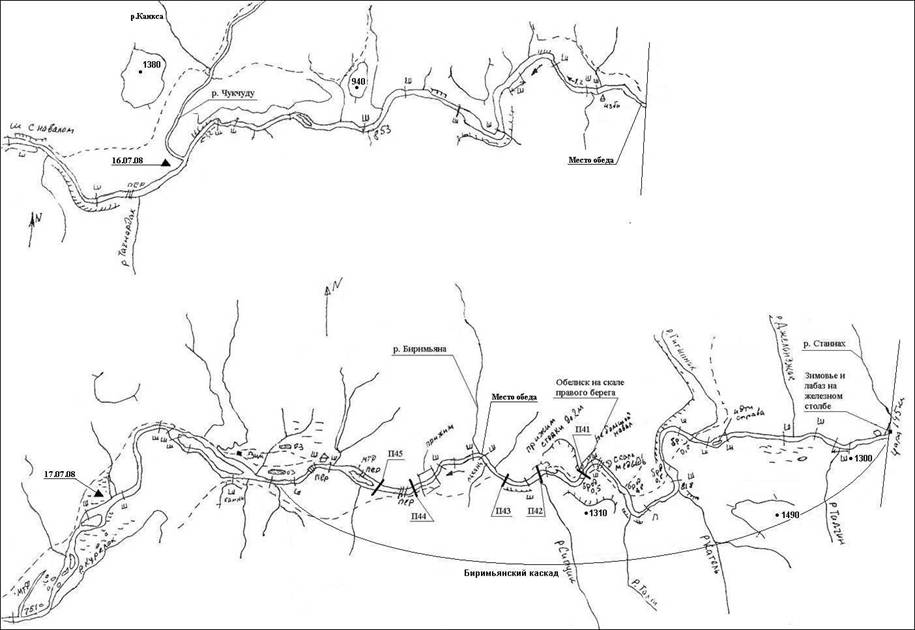

17.07. Проснулись с надеждой на

подъем воды, но нет,

дождь наполнил только притоки. В Каларе вода не поднялась. Через 20-30

минут после

выхода, мы услышали мощный низкий гул. Так мог бы шуметь приличных

размеров

водопад или, на худой конец, какой-нибудь завалящий шестерочный порог.

Но по

описанию ни того, ни другого впереди не предвиделось. Вскоре все стало

ясно.

Это Станнах – еще один именной правый приток

На стрелке Калара и Станнаха с

воды видно зимовье и рядом обитый

жестью лабаз на железном столбе.

Далее, на участке до самой

Биримьяны, практически из каждого распадка

в Калар стекали притоки различной величины и мощности – от

маленького ручейка

до внушительного потока.

Порогов Биримьянского каскада

пока нет. Кое-где небольшие валы.

На левом берегу замечаем два

дома. Возможно, это база геологов,

обозначенная на схеме. Порогов все нет. Примерно через 50 минут хода

после

обеда проходим мимо скалы "Медведь" на правом берегу. Издали она

действительно напоминает вставшего на дыбы хозяина тайги. Чуть ниже

нее,

примерно в 5 минутах хода, на скалах обрывистого правого берега,

довольно

высоко над водой видим обелиск: пятиконечная звезда из полированной

нержавейки

укреплена на металлической треноге.

Ниже этого места прошли с

полдесятка довольно мощных шивер с валами до

В 15-55 становимся в устье

Биримьяны на обед. Координаты N

55˚56’04.9”, E 117˚43’32.3”.

Похоже, все основные

препятствия каскада остались позади. Зато

скорость течения значительно увеличилась: GPS показывает от 10 до 16

км/час!

Вскоре после Биримьяны, горы

отступают от реки, долина расширяется. Мы

вплываем в пределы Среднекаларской котловины.

Встали на ночлег в 21-16 на

правом берегу, вскоре после правого притока

Туруктах. Здесь ровный лесистый берег обрывается к реке довольно

высоким

галечным склоном. На нем наискосок лежат упавшие стволы деревьев.

Координаты N 55˚54’06.3”,

E 117˚27’32.3”.

До села Средний Калар по

береговой тропе осталось около

18.07. Встаем рано, выходим в 9-40.

За 1 час 20 минут

дошли до Среднего Калара. За несколько минут до него проходим под двумя

высоко

натянутыми над водой тросами гидроствора. На обоих берегах видны

решетчатые

металлические конструкции, к которым крепятся тросы.

Само село хорошо заметно с

воды. Правда, напротив него русло делится

надвое большим островом, поэтому, при желании пристать следует

держаться

правого берега.

На всем протяжении

Среднекаларской котловины река течет в широкой

пойме, нередко делится на протоки низкими галечными островами. В таких

разбоях

нам часто приходилось проходить по мощным перекатам, но при правильном

выборе

линии движения воды всегда хватало, и мы ни разу не садились на мель.

При более

низких уровнях воды, возможно, некоторые острова превратятся в

полуострова, и

количество проток сократится.

Примерно через 15-

На обед встали в 14-32.

Координаты N 55˚48’55.3”,

E 117˚15’27.4”. Через 20-30 минут после

выхода проходим приток Левый Юмурчен.

На стоянку встали в 21-24.

Координаты N 55˚39’50.1”,

E 117˚00’18.7”.

19.07. Через 15 минут после выхода

проходим левый приток

Талакан. Начинается “большая петля”, река

выписывает большие петли. Погода

солнечная.

Стремительно движемся вперед.

Пейзажи сменяются с почти автомобильной

быстротой, скрашивая однообразие гладкой гребли. На "большой петле" и

ниже, на скалах стали появляться характерные, почти белые прослойки на

темном

фоне монолита. Раньше мы их не видели.

На обед становимся на выходе

из “большой петли”. Координаты N

55˚36’24.7”, E 116˚51’43.1”.

После места обеда долина реки

сжимается, и несколько километров подряд

оба берега круто обрываются в воду. Мест для стоянок здесь нет. Затем

горы

несколько расступаются. Перед одним из левых поворотов, на зеленом

склоне

правого берега хорошо видна приметная скала в виде головы динозавра или

какого-то другого животного.

Пройдя примерно

20.07. Дневка

21.07. Вскоре после выхода на прямом

участке реки

проходим мощную шиверу с валами около

Примерно через 10 минут хода,

перед крутым левым поворотом характерная

темная скала вдается в воду с левого берега. Через 50 минут проходим

довольно большой

левый приток, ниже которого стоит дом. Далее, в конце прямого участка,

перед

правым поворотом, еще один левый приток. После поворота, в расширении

русла два

галечных острова.

Примерно через 40-50 минут

после выхода прошли мимо устья крупного

правого притока. Похоже, это Джело. Дальше река течет в узкой ложбине,

образованной склонами окрестных гор. Насколько видит глаз, нет ни одной

горизонтальной линии на местности, кроме линии уреза воды. Со стоянками

на этом

участке напряженка. Горы невысокие, но довольно живописные.

На обед встали в 15-40, на

скальной площадке левого берега. Координаты

N 55˚25’06.9”, E

116˚24’54.6”.

Поев и отдохнув, продолжили путь. За первым же поворотом после

обеденной

остановки видим препятствие № 46 – порог "Центрифуга". В

отличие от

многих других мест на реке, этот порог описан везде одинаково и везде

точно и

узнаваемо. Река в этом месте проходит через местное расширение русла

почти

правильной круговой формы. Поток, в высокую воду, делится на три части

двумя

галечными островами. При понижении уровня воды сначала закроется левая

протока,

затем, возможно, и средняя. Правая – основная. В нашу воду

была открыта правая

протока. Здесь вода идет по правильной круговой дуге под правым

отвесным

берегом, сложенным скальными породами. В конце дуги с правого берега в

воду

выступает скала, с которой поток срывается, образуя приличный вал и

улово между

ним и берегом. При нашем уровне воды не было прижимов сначала к

правому, затем

к левому берегу. Так что прохождение и этого препятствия не вызвало у

нашей

группы затруднений.

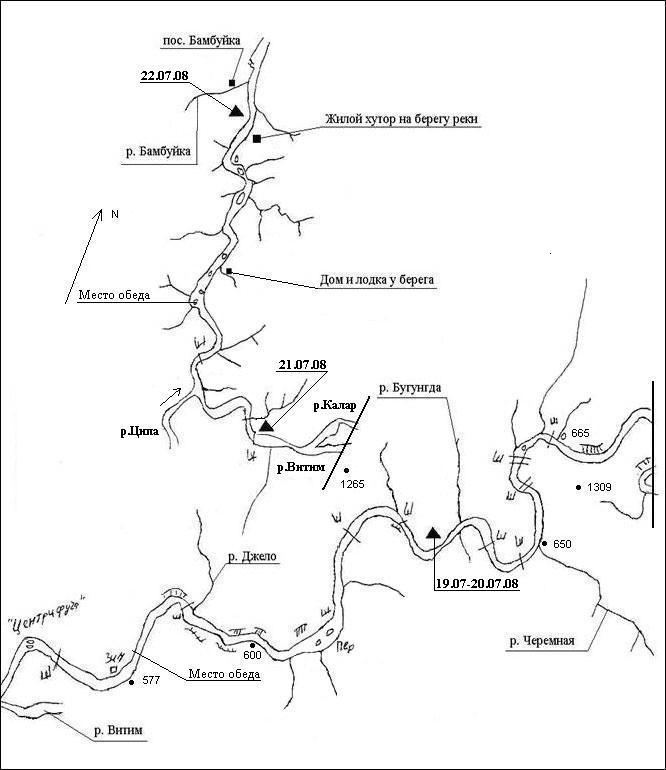

После "Центрифуги" через 15-20

минут, в 18-53 как-то

незаметно подошли к устью Калара. Фотографируем стрелку снизу. В Витиме

вода

мутная. Похоже на низкий уровень. Да и течение слабовато. Координаты N 55˚21’57.2”, E

116˚15’52.6”.

До устья Ципы дойти не успеем.

Решаем становится на ночевку. Со

стоянками на Витиме огромная проблема. Дошли до правого притока

Бугарикта. В

22.07. Встаем рано и примерно за 2.5

часа доплываем до

устья Ципы. Вода в ней абсолютно спокойна. Никак не верится, что всего

в

нескольких десятках километров выше эта мирная река ревет и пенится,

образуя

мощные и сложные пороги. Координаты N

55˚23’01.7”, E 115˚55’59.6”.

Останавливаемся на стрелке

Ципы и Витима. Отдыхаем и фотографируемся.

На расстоянии нескольких

километров перед устьем Ципы и нескольких

после него, приличных мест для стоянок практически нет. Береговые

склоны

покатые, горизонтальных площадок почти нет.

Через час полтора после

выхода, видим крупный левый приток. Скалы

левого берега в районе его устья сложены "кирпичиками". Вода в

притоке прозрачная. Далее, река выписывает большую дугу влево. На всем

ее

протяжении скалы правого берега до максимального паводкового уровня

(примерно

на 1.5-

Через два поворота реки, в

русле два больших лесистых острова.

Основная протока широкой дугой огибает их справа. Левая протока

короткая и

просматривается насквозь, но течение в ней тише. В нашу воду проходимы

были обе

протоки. Проходим первый остров и в 15-10 становимся на обед против

второго

острова на небольшой площадке правого берега. Координаты N

55˚29’35.4”, E 115˚52’36.4”.

Через 50 минут после отплытия

от стоянки, на крутом правом повороте

слева видим то ли устье левого притока, то ли узкий извилистый залив.

Вроде, и

долина небольшая подходит к реке, вроде и похоже на реку, но течения в

устье не

наблюдается.

Походим мимо большого хутора,

расположенного на правом берегу.

Останавливаемся на ночевку в

21-46 примерно в километре выше устья

Бамбуйки, на левом высоком берегу. Он здесь менее удобен для выхода, но

правый

берег весь зарос непроходимым кустарником. Координаты N

55˚46’05.2”, E 115˚50’04.7”.

23.07. Через15 - 20 минут после

выхода проходим устье

Бамбуйки, впадающей в Витим двумя потоками. С воды видны крыши крайних

домов

одноименной деревни. По сравнению с Витимом, расход воды в Бамбуйке

невелик. Бамбуйская

котловина кончается, река втягивается в горы, и течение наконец-то

становится

устойчиво и более сильным.

Через 1 час 20 минут хода на

левом повороте видим небольшой, но шумный

правый приток. Долина реки ощутимо сужается, песчаные берега уступают

место

крупно-галечным и скалистым. Еще через 40 минут проходим препятствие №

47 -

шиверу. Это была одна из первых именных шивер этого участка. Какая

именно?

Больше похоже на "Широкую речку".

Через 20 минут подходим к

следующему препятствию - мощной шивере (препятствие

№ 48), шум которой слышен издали. Уклон реки здесь также резко

увеличивается,

что заметно на глаз. Препятствия похоже на Большую Тузалинскую шиверу,

хотя и

не полностью ему соответствует.

Шивера расположена на прямом

участке реки после небольшого левого и

перед правым поворотом реки. Правый берег крутой, скалистый. Левый

берег

представляет собой большую и низкую каменистую косу, занимающую

пространство от

уреза воды до подножия склона долины. Коса сложена крупными валунами и

обломками скал преимущественно темных оттенков (серых, коричневых),

которые

хорошо окатаны. Кое-где между валунами виден песок. Во второй трети

участка

коса вдается в русло, сжимая поток. Ниже, у левого берега образуется

небольшая

заводь. Выступающие скалы правого берега и подводные плиты создают

значительное

волнение. В правой части русла высота валов превышает

Примерно через 15-20 минут

после Большой Тузалинской, проходим препятствие

№ 49 - Малую Тузалинскую шиверу. Опять же, вопреки описанию, не могу

сказать,

что она является зеркальным отражением предыдущей. Но, что она слабее

предыдущей – это точно. Затем река успокаивается.

Примерно через 40 минут хода

на крутом сером склоне правого берега

видим укрепленный бревнами вход в заброшенную шахту. Из черного зева

шахты

торчат остатки рельсов. Поднявшись по склону к входу в шахту, мы

увидели, что

крепь поддерживает только сам вход, а дальше потрескавшийся свод.

Рельсы уходят

вглубь шахты и теряются в темноте. Поглядев на это, мы не решились идти

в глубь

шахты, тем более, что фонарей с собой не было.

На наружных бревнах крепи наши

предшественники не преминули выцарапать

свои адреса. По надписям выходило, что на этой реке бывали группы из

Челябинска, Ельца, Смоленска (и не единожды), Перми, Екатеринбурга,

Москвы и

т.д. Мы не стали портить бревна своими каракулями и, сняв на память

вход в

шахту, двинулись в путь.

Примерно через 15 минут хода,

пройдя короткий зигзаг "право лево",

видим устье Тулдуни. Ошибиться невозможно: других крупных притоков

слева здесь

нет. Да и характерный рисунок левого берега, с хорошо запоминающимся

названием

– Многообещающая Коса.

Чуть ниже начинается

препятствие № 50 - Тулдунская шивера. Имевшееся у

нас ее описание, так же сильно отличалось от действительности, как и

для

предыдущих шивер. Для надувных судов она проходима в любом месте, но

высота

валов в правой части русла при нас была не менее

Далее, за поворотом, проходим

еще одну шиверу (препятствие № 51), но

слабее предыдущей. Несколько плит в русле не ухудшают проходимости

реки, зато

дают нам возможность еще раз покататься на высоких – почти

2-х метровых валах.

Возможно, лоция объединяет эти две шиверы в одну –

Тулдунскую, тогда понятна

фраза о длине опасного участка в

Идем дальше. Берега на этом

участке крутые, скалистые, ровных площадок

практически нет. Примерно через 20 минут хода после Тулдуни, проходим

препятствие

№52 – шиверу. Она расположена сразу после локального правого

поворота реки.

Длина примерно 300-

Показания GPS однозначно

свидетельствуют, что правый поворот последний

перед впадением правого притока - р.Таксимы. Следовательно, впереди нас

ждут

еще две именные шиверы и, всего через каких-то 12-

Через несколько минут проходим

препятствие № 53 – Таксимскую шиверу. Шивера

короткая, но достаточно сложная. Валы ниже, чем на Тулдунской, но не

менее

Ниже шиверы, за поворотом,

течение ослабевает, зато начинается

довольно сильный встречный ветер. Слава Богу, не такой, чтобы

остановить нас

совсем, но движение сильно замедляется. Плывем в узком скальном

коридоре,

который пропилил себе Витим. Последней именной шиверы не находим. Есть

только

небольшие быстрины со слабым волнением.

Вдали видим мост. Осталось

около

Останавливаемся выше моста, не

доходя до выходящих к реке домов

поселка. Здесь небольшая галечная коса. На берегу хорошая, ровная

площадка, где

можно разобрать суда и просушить вещи. Чуть дальше площадка переходит в

дорогу

и уходит вправо, в поселок. Есть следы предыдущих "разборок". Все.

Водная часть похода успешно завершена. Разбираемся, сушимся, ужинаем.

Вернемся ли сюда еще? Хотелось

бы, но загадывать не будем.

P.S. А,

впрочем,

в планах нашей команды сплав по Ципе. Но это будет уже другая история.

|

Дневник похода |

Забайкалье.

Чарские пески – р.Чина -

р.Калар – р.Витим.

Эпиграф: Долго сказка сказывается, да

быстрее дело

делается. Жили да были … туристы клуба спортивного водного

туризма «Легион»:

Толя – руководитель, Камил – зам. руковода, Игорь

– оператор, Дима – реммастер,

Света – зав. прод., Алена – медик, лето-писец,

Андрей – матрос, Саша – матрос,

Вова – рыбак, Боря – фотограф. Все собрались,

купили много еды, и много билетов

и понеслась …. Русская народная

сказка.

4

июля

«Многоуважаемые

читатели, пишем вам с верхних полок вагона, ЕЩЁ ПОКА,

сытые, и лоснящиеся, туристы «Легиона». Пришёл

«рэкет» - Игорь и стал Робин

Гудом: забирал деньги у богатых и раздавал их бедным. В 14.00 прибыли

на

станцию Хабаровск, пошли гулять и фотографироваться, до пересадки 6

часов.

В Хабаровске ребятам

понравилось:

1. Кинотеатр

«Дружба» и фильм «Особо опасен»

2. Мороженое «Белое

на 100%»

3. Фонтаны и велосипедисты

4. Душ на вокзале

5. Набережная и

«Хабаровск как Хабаровск»

6. Сырок

«Дружба» и туалет в кинотеатре

Сели на поезд до Тынды в

19.40, в вагоне жарко и душно в лучших

традициях газовых камер Гестапо. Боря сказал: «Мама мыла

раму, рама мыла маму…»

И мы поехали (вместе с нашей крышей).

Эпиграф: «Зануда –

это такой человек, которому проще дать,

чем объяснить, почему ты не хочешь с ним спать». Народная мудрость.

5

июля

В 11.30 прибыли в Тынду,

перенеслись на вокзал, узаконили свое присутствие

там. Совершили вечернюю прогулку вокруг вокзала, сходили в душ в

комнате отдыха

и завалились спать кто где, кто в нумерах, а кто так, на вокзале на

лавках. На

дискотеку Толя нас так и не пустил, а девочкам, между прочим, хотелось

танцев!

В Тынде красивые закаты и рассветы – красные с разноцветными

отблесками на

облаках.

6

июля

21.50 мы прибыли на станцию

Хани, сотовой связи нет, зато за зданием

станции 3 продуктовых магазина, а к поезду приходит женщина и продает

вкуснейшие пирожки и малосольные огурчики. Вся станция – три

многоэтажки среди

тайги и горных хребтов и вокзал. Над самой станцией гора, с которой в

половодье

по кулуарам стекает вода, образуя множество водопадов. Говорят, что

каменистый

гребень этой горы напоминает всадника на лошади, но неполовозрелые

пионеры

увидели там сиськи. Дима говорит, что станция похожа на Дальнегорск.

Приехали в Новою Чару,

провожал нас весь вагон тындинских туристов, с

которыми мы успели подружиться. Как и в предыдущем поезде под конец

поездки мы

замучили умы присутствующих логическими загадками и, смеясь,

разгадывали их

всем вагоном. На перроне по прибытии нас встретил Анатолий Иванович

Мисюра –

водитель Урал-вахты, с которым мы договаривались о заброске. Молодец,

что

пришел и встретил (в 2 то часа ночи!) и предупредил, что сможет

забросить на

Чарские пески нас в 12 дня, отпросившись с работы, а на Аммудисские

озера к

месту начала сплава забросит только утром в среду 9 июля, т.е. мы

теряем день.

Посчитав, мы решили, что провести на песках больше времени это даже

неплохо, на

реке мы планировали нагнать этот день. Смирившись с тем, что в среду

выезжаем с

песков на реку с группой Карикова, которая шла следом за нами (чем

больше

народа едет за раз, тем дешевле с человека заброска), мы отправились на

вокзал.

Зарегистрировались у местной милиции и упали спать.

Эпиграф: Вокзал в Новой Чаре строили

казахи, поэтому

интересна архитектура здания и резные панно из дерева с изображением

быта

казахских народов. Памятная табличка.

7

июля

Помыться в гостинице, что

рядом с вокзалом нам не удалось, оказалось,

что душ только для постояльцев, а кафе начинает свою работу поздно.

Приехал

Мисюра, мы погрузились, завезли вещи в музей и отправились на Чарские

пески.

Проехали через старую Чару (от Новой до нее

Эпиграф: Озеро в Чарских песках

называется Аленушка,

8

июля

9

июля

Эпиграф: Точка стапеля –

Амудисские озера, высота над

уровнем моря

10

июля

Мы отчалили, и полил проливной

дождь, начались камни на чинейском

Аяне, мы проносились – тащили катамараны, которые постоянно

садились на камни,

прошли мимо еще одного ледника. Физически было тяжеловато, но холод и

дождь не

давали останавливаться. Когда мы вылились из Чины в Калар, начались

шиверы и

пороги, от 3-4 категории сложности – в основном шиверы со

сливами, валами и

выпирающими камнями. Мы стапелились на Амудисских озерах, на высоте

11

июля 2008 года. Проснулись по команде

«Подъем!», светило солнышко,

но чувствовалась прохлада. Позавтракали, подготовили катамараны и в

13.00 вышли

на маршрут. Сразу начались порожки и шиверы, идущие каскадами на

участке

километров 7 один за другим. Препятствия были через каждые 100-

Эпиграф: «Здесь рыбы нет, и

здесь рыбы нет! Кто говорит?

Говорит директор стадиона!» Ералаш

12

июля 2008 года. Проснулись, все тело болело

ужасно, отработали

вчера на славу. Погода солнечная, вышли в 11.00, препятствий не было,

течения

тоже. Было два варианта: грести или стоять на месте и спать и, хотя

места

красивые, идти было скучновато. Где-то в 16.00 подошли к месту обеда на

приток

Мулукан, там увидели резиновую лодку и навес. Познакомились с

замечательным

человеком Михаилом Богдановичем – охотником и рыбаком,

живущим в тайге на реке

Калар уже 20 лет в зимовье на притоке Каларский Калакан. Ему 60 лет, но

выглядит моложе, стройный, как 20 летний парень. Показал озеро, где

ловится

рыба, в реке по его словам рыбы мало, потому что на притоках моют

золото

открытым способом и оттого вода грязная и мутная. Ребята наловили

окуньков и

щуку, это улучшило их боевой дух. Пообедали и пошли дальше, Михаил

пригласил

нас ночевать на своем зимовье, а сам обещал прибыть туда завтра, как

проверит

сети. До зимовья Богдановича шли на перископной глубине, так как в

наличие

экипажа был подводник, а Камил был под водкой. До протока Каларский

Калакан шли

прилично, сначала по тихоходу, потом были небольшие перекаты.. 4-ка

сильно

веселилась, потом стало спускать правую гондолу и мы постоянно

подкачивались

ртом, потому что потеряли какую то пипочку от насоса и его нам больше

не

доверяли. Пришли на зимовье на час позже основной группы, получили от

Толи на

орехи. Потрясающее зимовье, лесенка с берега, домик, банька, кухонька

под

навесом, лобаз, место красивое и душевное. Решили на следующий день

делать

баньку и оставаться на дневку. Делали рыбу: щуку в фольге, окуньков в

коптильне

– было очень вкусно!

13

июля 2008 года. Погода менялась от солнца к

дождю, Игорь, Вова

и Дима пошли на

озеро Давачан рыбачить,

до него

14

июля 2008 года. Утром рано встали и собрались

в путь. Мы отставали

от графика и чтобы нагнать, мы должны были проходить в день по

15

июля 2008 года. Проснулись в 9, позавтракали

и вышли около 11.30.

До Катугина дошли к обеду, зашли на метеостанцию, там несколько домов,

баня,

хозяйство, живут четверо взрослых и дети, которые приезжают из Куанды

на

каникулы. Встретили нас приветливо, напоили чаем, поставили печать в

маршрутке.

От метеостанции до пос. Катугино, где вроде бы никто не живет

Эпиграф: Кто рано встает, тот кофе со

сгущенкой пьет. В.Г.Комаров

16

июля 2008 года. Собрались и вышли на воду, на

притоке Южный

Сакукан видели зимушку и памятник. Пейзаж стал живописнее –

скалы и прижимы,

сопки, река петляла. Серьезных препятствий уже второй день не было

– перекаты и

мелкие шиверы. Мы спускались с высокогорья все ниже, стали встречаться

по

берегам березы и ивы. Перед очередным прижимом со вторым островком

справа –

шиверы с валом и струей бьющей в скалу. За ним после плесов опять

шиверы и

справа впадает приток Чукчуду. После притока небольшая заводь, чуть

повыше нее

песчаная поляна на кряже – отличное место для стоянки. Там и

встали, за весь

день видели только мышку на берегу, рыбы как не было, так и нет. Встали

на

ночевку, пошел дождь, весь день он собирался, и небо гремело, а тут

полил. Мы

читали отчеты и переживали за уровень воды. В этот день прошли

Эпиграф: Пороги проходили не

закусывая, запивали водицей из

встречных двухметровых валов! Кто - то из

народа.

17

июля 2008 года. Проснулись все рано и не в

настроении, было

туманно, прохладно и моросил дождь. С трудом собрались, так как для

многих

вечерние посиделки удались, вышли в одиннадцатом часу. Пошли резво, за

дождик

вода не поднялась, только притоки с шумом вливались в Калар, вода

стекала по

прибрежным скалам, образуя небольшие и красивые водопады. Засветило

солнышко, и

грести стало веселее. После высоких живописных скал слева начался

Беримьянский

каскад порогов. Москвичи, по отчетам которых мы шли, проходили реку в

большую

воду и писали, что эти пороги не доставили им драйва. Препятствия,

состоящие из

шивер и порогов, встречались через 200-

Эпиграф: Каждый настоящий Легионер

должен объесть другого

Легионера! Народная мудрость.

18

июля 2008 года. Проснулись, поели, гребли,

ели, гребли, ели,

спали. В свободное время матерились, а уж времени свободного было

валом! А валы

стояли по

Эпиграф: Есть надо регулярно, часто и

как можно больше! Д.Р.Р.Толкиен "Хоббит"

19

июля 2008 года. Проснулись, ели, гребли, ели,

гребли, ели, спали.

Вроде ничего не забыла. Шивер и валов не случилось, прошли

Эпиграф: Настоящий Легионер должен

обязательно с кем-нибудь

поругаться! Народная мудрость.

20

июля 2008 года. ДНЕВКА!!! Ночная гульба не

позволила встать рано,

но дежурные завтрак приготовили и накормили

«жаворонков». Народ раскачался

только к 12, стали строить баню, купаться, загорать. Ребята поставили

рыболовную сетку, погода радовала, вода в реке теплая. Сели обедать и

увидели,

что порывом ветра сорвало баню – тяжелую и большую

– и потащило по берегу. Это

был маленький смерч, он закрутил воду на реке, поднял вверх пакеты и

скрылся за

противоположной сопкой. Баню пришлось ремонтировать и ставить снова, но

попарились шикарно, помылись, постирались. Этот отдых был всем

необходим и

морально и физически. Завели оладушки и нажарили целую чашку. Света,

Дима и

Саша килялись, отрабатывали переворот - подъем на катамаране. Вечером

накрыли

стол на плоском камне, баловались коньяком, оладьями, шоколадом и

ананасами.

Сидели не долго, завтра предстоял активный день, послушали музыку,

насладились

яствами и пошли спать. День был отличный, до места впадения в Витим

оставалось

21

июля 2008 года. Сетку мы порвали, но рыбы

наловили: 7 ленков, 1

налим, 2 валька на уху хватило, вечером была вкуснейшая уха с дымком.

Вышли в

11.00 под солнышко и до обеда прошли

Эпиграф: Светик после 15 дней гребли

на «Гоше» смогла

открыть банку с сахаром, любовно со всей силы закрученную Толей. Е.В.Антонова

22

июля 2008 года. Под утро стало холодно, от

реки шел пар, мы

взмерзли. Видимо от этого собрались резво и около 11 вышли на воду.

Вскоре

погода порадовала солнцем, которое нещадно обжигало наши тельца. Воды в

Витиме

очень мало, течения почти нет, зато красивые скалы по берегам дарили

нам виды в

стиле альпийских лугов. Дошли до стрелки Витим - Цыпа, в этом месте их

разделяет живописная скала, на верху которой мы ритуально

сфотографировались и

продолжили путь. Обедать встали на правом берегу острова, там оказалась

охотничья стоянка на крутом бережку. Вообще берега у Витима в отличие

от Калара

высокие каменистые и малопригодные для стоянок. На обеденной стоянке

нашли

камни сердолика, которыми славятся косы и берега Витима. Только камни

сердолика, оникса и нефрита, которые встречаются здесь, нужно искать.

Во время

обеда услышали звук моторной лодки, трое мужчин высадились на галечном

острове

и, вооружившись длинными палками, стали искать нефрит. Нам он пока не

встречался, но повезло найти несколько камней красного и желтого

сердолика.

Дойти сегодня планировали до Бамбуйки – левого притока

Витима, там выше по

притоку находится одноименная деревня. За километр до места впадения

Бамбуйки

по правому берегу увидели дома и хутор, где живут охотники, знакомые

нашим

ребятам по прошлому походу на Цыпу. Там у них хозяйство, коровы, козы,

свиньи.

Завтра нам предстоял сплав к станции Витим и проход Витимских шивер. На

ночевку

встали на лесной стоянке слева, не доходя притока Бамбуйка, на урочище

Красный

Яр. Ночью слышали рыки медведя на противоположном берегу. Наши ребята

среагировали неожиданно, Вова скомандовал запрягать катамараны и

потребовал

ружье, видимо с целью плыть на ту сторону, успокаивать медведя. Мы

успокоили

Вову, подивились медвежьему гону и легли спать.

Эпиграф: Бамбуйскую котловину обозвали

“ «Бобруйской» -

вода стоячая, течения нет, заманались …….

Вообще!” Д.В.Блиндяев

23

июля 2008 года. Вышли на реку около 11,

собирали сердолик на

перекатах и галечных косах, течение и дальше было не ахти, и на веслах

прошли

еще пару часов. Дальше стали появляться перекаты, горы стиснули русло

реки

между хребтов, стали открываться чудесные виды. Вскоре начались шиверы,

с

валами более

Недалеко от этого места слева

и ниже по течению впадает приток, вода в

котором изумрудная и хрустальная, чистая и вкусная – это

приток Тулдунь и Многообещающая

коса – так это место называется на карте. После нее мощные

шиверы на фоне

горных хребтов, уже второй день мы шли, стремясь к горе Шаман, где по

легенде

собираются бурятские шаманы для обрядов. Река обогнула эту гору,

красивые

склоны в каменных осыпях. Далее в одном месте после ряда шивер с

высокими

валами и двумя бочками река раздваивается. Левая протока –

простая и спокойная

с перекатами, а по правой – прижим с порогом, и валами около

На станции Витим мы

познакомились с очень интересными и добрыми людьми

– Петром и его женой Любовью. Петр сам с Бирюсы Иркутская

область, 58 лет,

белая окладистая борода и голубые добрые и искрящиеся глаза, геолог,

приехал

много лет назад в пос. Витим для изысканий. Трое детей, четверо внуков,

старшему

15 лет. В 1975 году приехали в пос. Витим, там уже стояли эстонцы

– строили

БАМ. Местные жители тех мест – это читинские гураны. Поселок

Витим интересен

тем, что на правом берегу реки Витим, которая делит поселок на две

части, -

Читинская область, а на левом – республика Бурятия. Разница

во времени у левого

берега с правым – 1 час. От ст. Витим

Существует легенда про

Синильгу – женщину, которая ходит по воде. Ее

видят в одном и том же месте реки осенними вечерами. Сам Петр однажды

рыбачил

на Витиме. Ставил сеть и вдруг почувствовал неприятное ощущение со

спины и,

повернув голову назад, оцепенел. Он увидел

женщину в белом длинном платье шедшую по поверхности воды

в самом

глубоком месте реки. Из-под платья виднелись лишь лодыжки, и по воде за

ней

тянулся водный шлейф. Петр смотрел на нее как завороженный и не мог

пошевелиться, даже мотор не завел. Девушка дошла до середины реки и

исчезла, он

не видел, откуда она появилась и куда ушла. Петр думает, что это

рефракция – преломление

лучей от глади воды.

На Витиме собираются строить

плотину и Мокскую ГЭС, запланировано 3

ГЭС каскадом, гравийно-насыпная плотина 1км шириной.

Еще год назад на станции Витим

жил белый козел Мишка, который ел бычки

от сигарет и встречал электрички, но его хозяева продали, когда

переезжали в

Куанду.

Говорят, что пос. Таксимо

назвали в честь старушки – долгожительнице

этих мест. В 8 утра и 17.20 дня бурятского времени (19.20 –

Владивостокского) –

идет поезд – рабочий вагон в Таксимо (два раза в день каждый

день, развозит

рабочих).

Алена

– медик, летописец.

|

Перечень наиболее интересных

природных объектов в районе проведения похода |

1. Прежде всего, это Чарские

пески. В

2. Не менее интересен район

Чина-Вакатской сейсмогеннной структуры -

предполагаемый эпицентр землетрясения, содрогнувшего Становое нагорье 2

февраля

1725 года. Это самая активная внутриконтинентальная сейсмическая

область Земли.

Здесь поперек расположенной на высоте двух километров ледниковой долины

прошла

трещина, разорвавшая Удоканский хребет. Пропасть глубиной около трехсот

метров

перехватила истоки реки Чина, каскадами водопадов уведя воду в соседний

бассейн

- к реке Нижний Ингамакит. Произошло явление, известное у географов под

названием "перехват речной долины". От основного разлома во все

стороны разбежались "мелкие" - шириной по 20-

Исчезла, уйдя через

Ингамакитский разлом, древняя Чина. Чина нынешняя,

сливаясь из мелких ручейков, стекающих в долину ниже "перехвата",

превращается в более - менее полноценную реку лишь через семьдесят

километров.

Там, соединившись еще с несколькими речками, она образует Калар - один

из

крупнейших притоков Витима.

3. Яркие впечатления

несомненно оставит экскурсия в Мраморное Ущелье в

верховьях Среднего Сакукана. Кроме обычных красот сурового горного

района,

здесь можно наблюдать живописный трехметровый каскад брызг водопада

из-под

толстой наледи, голубое озеро, обычно покрытое плавающими льдинами,

поля

конечной морены и ледник им. Нины Азаровой. Скромная могила

инженера-геолога Н.

И. Азаровой, погибшей здесь в

Ледник имеет длину около

4. В

5. Расположенное в живописной

котловине, обильное сиговыми породами

рыб, окуней, щукой, озеро Орон — крупный водоем Привитимья.

При длине более

6. Проложив маршрут из Чары к

верховьям притока Калара – реки Чукчуду

– можно увидеть самый значительный в Сибири, вулканический

район, открытый

профессором В. П. Солоненко в 60-х годах нашего столетия. Здесь тянется

на

60—70 км в юго-западном направлении узкая полоса, к которой

приурочены все

известные вулканы Удокана.

7. Еще более удивительное

открытие было сделано совсем недавно. Это -

забайкальские гейзеры. Гейзеры – это переходное звено между

действующими

вулканами и термальными источниками, характерный признак недавней

вулканической

деятельности.

Сотрудник Читинского института

природных ресурсов СО АН СССР Ф. М.

Ступак слышал от старожилов-эвенков, что высоко в горах Удокана есть

эймнахи

(ямы) с теплой лечебной водой, много горячих ключей, а некоторые бьют

из-под

земли фонтанами. Летом 1983 года Федор Максимович с большим трудом

пробрался в

эти малодоступные районы хребта и сделал удивительное открытие. Как он

рассказывает, в верховьях ручья Кислый ключ, одного из притоков реки

Эймнах,

расположен потухший вулкан, лавы которого несколькими потоками когда-то

затопили старую долину ручья. Его нынешняя долина представляет собой

глубокий

каньон, прорезавший потоки лавы. Левый берег ручья - круто наклоненная

к его

руслу травертиновая (из известковых туфов) терраса. Вблизи уреза воды

вдоль

террасы видны многочисленные выходы сильно газирующих минеральных вод,

и в

ущелье местами чувствуется запах сероводорода.

Два уникальных для Удокана

источника резко выделяются среди других.

Травертиновая ванна одного из них находится на вершине небольшого с

крутыми

склонами купола размером в верхней части два на три метра. Сама ванна

размером

полметра на метр, заполнена мутной водой с температурой 18 градусов

Цельсия.

Глубина ванны с полметра. Вода спокойно сливается по всему периметру

ванны. Но

еще более удивительное явление в ста метрах по течению выше. Прямо в

русле

ручья поднимается невысокий, около двадцати сантиметров, травертиновый

конус. В

его верхней части четыре отверстия величиной около сантиметра, из

которых

периодически, каждые две-три секунды, с шумом выбрасывается на

полтора-два

метра сильно насыщенная газом минеральная вода.

До сих пор считалось, что

гейзеры есть только в Исландии, США, Новой

Зеландии и на Камчатке. Открытие долины гейзеров на Камчатке в 1941

году было

целой сенсацией. Не меньший интерес вызывает и каларский гейзер на

Удокане. К

тому же он уникален в своем роде, от других известных гейзеров

отличается

миниатюрным размером и температурой воды.

Осмотреть все вулканы за один

маршрут практически невозможно из-за

сложного рельефа местности и сложности маршрута, что определяет низкую

скорость

перемещения группы по маршруту. Однако можно составить такой маршрут,

который

позволил бы осмотреть некоторые наиболее интересные из них, такие как

Вакат,

Аку, Чепе (и минеральные источники рядом), Сыни. Возможны и другие

варианты.

8. К числу уникальных

природных объектов смело можно отнести и такие

известные пороги на р. Витим как Парамский и Делюн - Оронский.

1. Пройденный маршрут

соответствует заявленной категории сложности.

Хорошо подходит для первого знакомства с районом. Может служить основой

для

прохождения различных связок рек в бассейне Витима и совершения

комбинированных

походов. Может быть рекомендован другим группам для прохождения в

период с

начала июля до середины августа.

2. Рекомендуемые суда

– разборные байдарки всех типов для технически

хорошо подготовленных групп, не планирующих пешей части, и катамараны -

для

менее подготовленных (или планирующих пешую часть). В большую воду для

катамаранов река представляет спортивный интерес на участке выше

Читканды. В

малую воду техническая сложность нижних участков может существенно

увеличиться.

3. Поставленные задачи группа

выполнила. Все участники показали

хорошую спортивную, туристскую и общефизическую подготовку, повысили

свой

спортивный уровень и готовы к прохождению более сложных маршрутов.

|

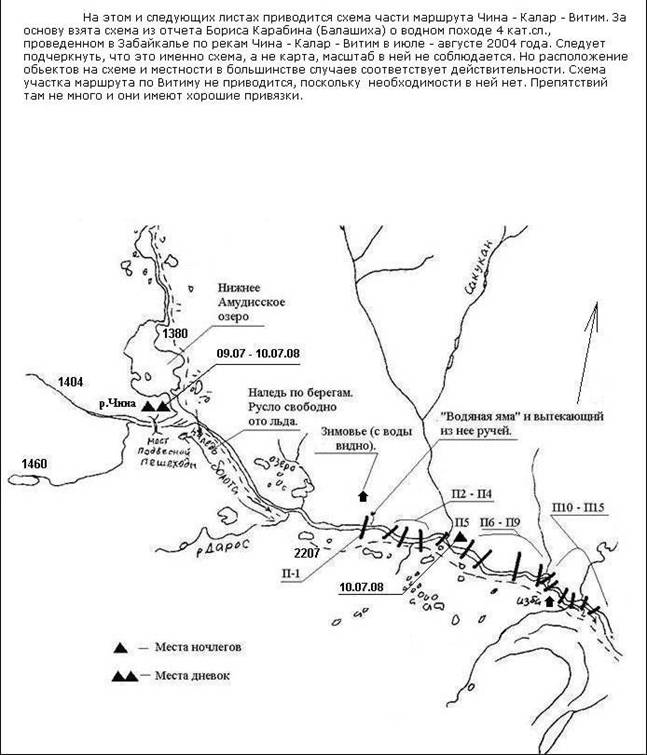

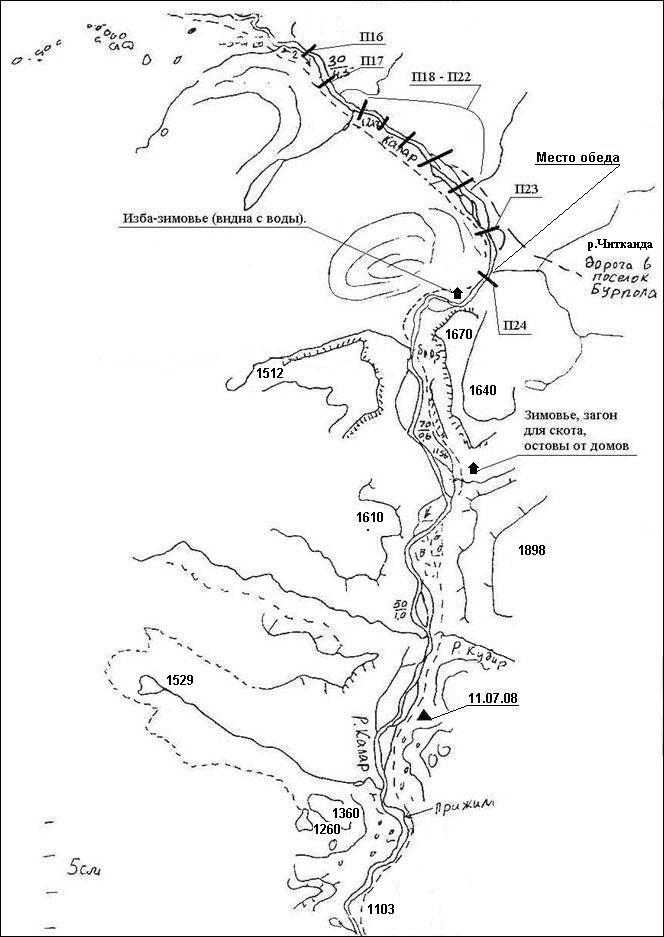

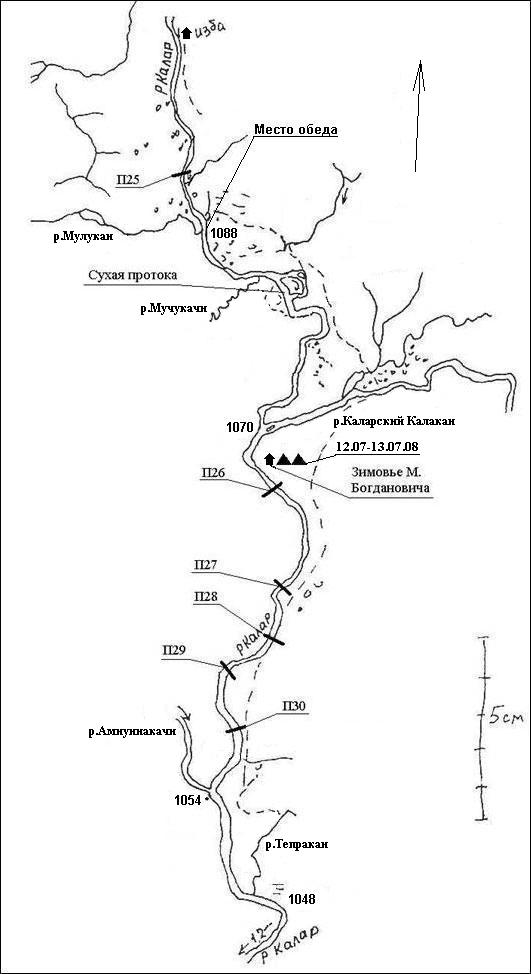

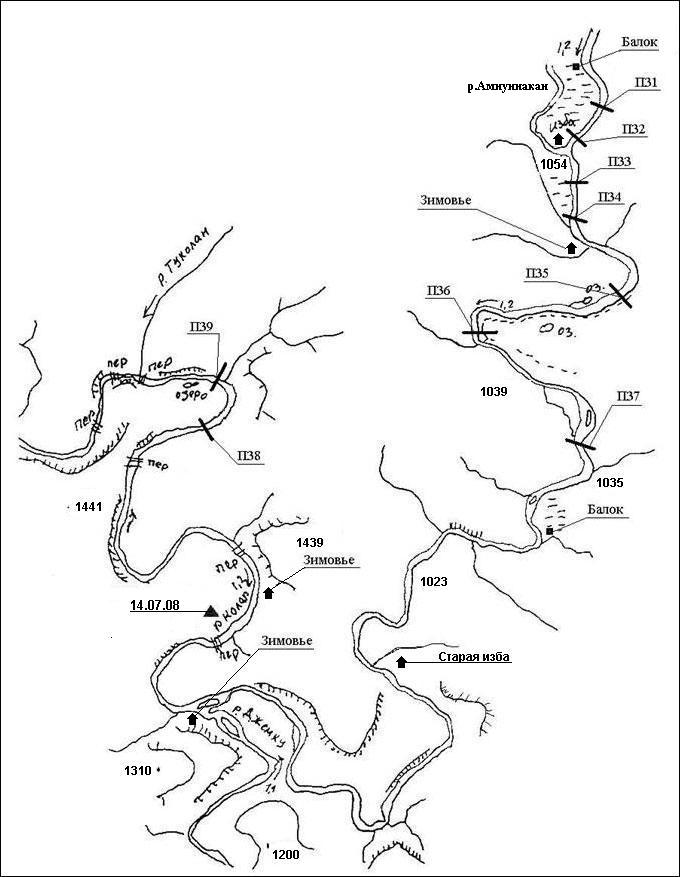

Использованный материал |

Отчет о водном походе 4 кат.

сл., проведённом в Забайкалье по рекам Чина

- Калар - Витим с 24 июля по 21 августа 2004 года

Руководитель: Борис Карабин (Балашиха)

Отчет о водном походе 4 кат.

сл., проведённом в Забайкалье по рекам

Чина - Калар - Витим с 31 июля по 30 августа 2004 года

Руководитель: Лурье Валентин Абрамович (Москва)

|

Приложение |

Сведения

о материальном оснащении группы

|

Средства сплава |

1

четырехместный катамаран

1 двухместный

катамаран «Тритон»

1 двухместный

катамаран «Кулик»

1 двухместный

катамаран «Рафтмастер»

Рамы

катамаранов дюралевые.

Каждый

катамаран снабжен 1 чальным концом

длиной до 10м.

Общий вес

всех средств сплава

приблизительно

|

Общественное снаряжение |

Весла

полиэтиленовые

-14

шт.

Выброска

(морковка)

- 2 шт.

Котлы

- 4 шт.

Таганок

- 1 шт.

Пила

цепная

-

2

шт.

Топор

- 2 шт.

Тент

- 1 шт.

Общий вес

общественного снаряжения

|

Личное снаряжение |

Спасжилеты

надувные 24л

- 1 шт.

Спасжилеты

пенные 18

- 9 шт.

Каски

слаломные

-

10 шт.

Костюмы

неопреновые

-

10 шт.

Гермоупаковки

(личные)

-

10 шт.

НАЗ

(неприкосновенный аварийный запас:

спички,

гидропирит,

бинт) в двойной гермоупаковке

-

10 шт.

Вес

специального личного снаряжения (на

одного участника) -

|

Рекомендации по питанию |

Основные рекомендации по

питанию связаны с

полной автономностью маршрута, отсутствие

практически, каких бы то связей с внешним миром, отсутствием

возможности хоть

как-то пополнять свой рацион извне. Соответственно все продукты были

взяты на

маршрут в полном объеме. Необходимо тщательно запаковать продукты, как

из-за

очень тяжелой дороги с жуткой тряской, так и из-за длительного

непрерывного

нахождения на маршруте.

Второй особенностью данного

маршрута можно считать его

"энергозатратным" –

|

Географические термины и

названия |

Первое эвенкийское название, с

которым мы столкнулись, была Чара. Это

крупная река в Забайкалье, приток Лены. По реке названы два поселка:

Чара и

Новая Чара. Поселок Новая Чара построен при строительстве БАМа и имеет

на нем

железнодорожную станцию. Мы ездили на знаменитые Чарские пески,

расположенные

недалеко от поселка Чара. Это участок песчаной пустыни с барханами,

расположенный посреди заболоченной лиственничной тайги на берегу реки

Чара. Чар

по-эвенкийски - это мель, отмель (об этом нам сказали в музее Новой

Чары).

Таким образом, получается, что песок Чарской пустыни и образует мели на

реке,

по которым Чара получила

свое название.

С другим эвенкийским словом,

которое употребляется и в устной речи, и

на топографических картах, мы познакомились по дороге на место сплава.

Это

слово - аян. Его перевел нам водитель машины.

Аян - наледь, открытый участок

низкой поймы, где река

дробится на рукава. Мы